魂の行者「バウル」を探しに行く骨太なバングラデシュ紀行

雑誌『TRANSIT』の元副編集長である池尾さん。現在は、京都在住のフリーランスとして活躍中です。これまで旅について考えてきた池尾さん(しかし、鼻炎持ち&虫に弱いので旅スキルは低め)が、本を通じて旅を見直します。

10月から「GO TOトラベル」キャンペーンに東京発着便が加わり、国内旅行がようやく復活してきたものの、海外渡航への壁はまだ高い。そんな今だからこそ、家に居ながらに旅の疑似体験ができる紀行文は、改めて有難い存在だなぁと思ったりしている。良い意味で旅を欲している今こそ、良質な紀行文は心の栄養になってくれる。本書を通してそんなことを思わされた。

まず著者についてだが、かねてより私は彼女の丁寧、かつ “情緒的すぎない”描写がとても好き。本人の体験談をもとにする紀行文は、ともすると独りよがりになりがちで、私の場合、特に紀行文で情緒的すぎるものは変な疲れ方をしてしまう(これは完全に好みの問題なのだけど)。

例えば、聖地に感動するのだけが旅ではないように、特に長い日数になるほど旅は日常化してくるし、行ってみたらガッカリ観光地だったなんてこともよくある。そういったある意味“良い旅”っぽくない時でさえ、自分の感情をストレートに、あくまで冷静に描写する。嘘っぽさがないのである。だからこそ、著者の心が揺さぶられる瞬間は、読み手の心によく響く。

前置きが長くなったけれど、本書はバングラデシュに存在する魂の行者「バウル」を探し、その謎に迫った12日間の旅の記録だ。バウルとはユネスコ無形文化遺産に指定されていながらも、行者や吟遊詩人、歌い人などと様々に解釈され、バングラデシュ人にとっても謎の多い存在。19世紀に生き1000以上の歌を残した偉大なバウル「ラロン・フォキル」をキーに、反対にいうとそれ以外はほぼ手がかりのない状態で旅は始まる。著者が行く先々で様々な人に出会い、人や言葉が次なる目的地に自然と運んでくれるような展開には、予期せぬ物事こそ楽しいという旅の醍醐味はもちろん、バウルの真理を少しずつ紐解いていくような推理小説にも似た感覚を味わえる。

また、バングラデシュとは“ベンガル人の国”を意味する。本書では、バウルを紐解くことで、イギリス植民地時代からバングラデシュの独立、そして現代までの国やベンガル人についても知ることができる。バウルの哲学や歌には、全てのバングラデシュ人、ひいては全ての人間にも通ずる真実が隠されているからだ。全く自慢できることではないが、私もバングラデシュの歴史についてこの度ちゃんと整理することができた。

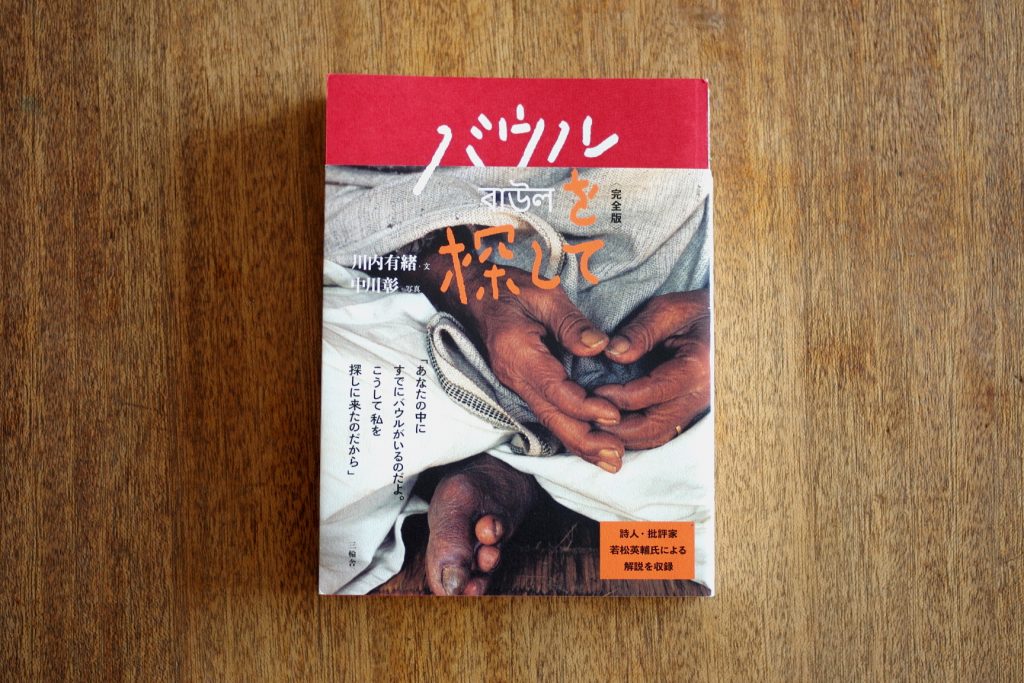

著者は、パリの国連で12年間働いたのち、文筆家としての活動を始めたユニークな経歴の持ち主。彼女が初めて文学賞(新田次郎文学賞)を受賞したのが、2013年に幻冬社から初めて発表したこの作品だから、書きたいものを書く、という勢いが全体に漂っている。その完全版として2020年6月に刊行された本書は、当時の旅に同行した写真家・中川彰氏の未発表作品をカラーで多数掲載し、著者と写真家のその後や、詩人・批評家の若松英輔氏による解説も収録。加えて、どのページをめくっても本の中心部までガバッと開くからページをゆったり眺められる(装丁した矢萩多聞さんに訊ねるとコデックス装という綴じ方だそう)。さらに、その綴じ糸には現地の街並みを思わせるような赤、緑、黄色、紫といった色の混ざるダンカラーと呼ばれる糸を使用するなど、本当にスルメみたいに何度も味わえる本なのだ。詳しくはあとがきに詳しいが、この旅が著者の人生にとっていかに大切な旅かというのが本全体から伝わってくる。いろんな意味で重みのある一冊。

(書名)

『バウルを探して(完全版)』

川内有緒・著/中川彰・写真

三輪舎

TEXT / 池尾優(編集者)

この記事は、日常・非日常問わず、暮らしが豊かになるようなアイデアを提案するメディア『日非日非日日(にちひにちひにちにち)』からの転載となります。