自然あるキャンプ場でできる「森育」 子供の「なぜ?」が感性・想像力を刺激する

「キャンプから学ぶ」をテーマに、親子がキャンプを通して学べる“新しい視点”を提案する連載。各回その道に精通したゲストを迎え、子どもとキャンプへ行ったときにできる自然の学びをお伝えしていきます。今回のテーマは、「キャンプ×森育」。

■「森育」ってなに?

キャンプ場には、自然がいっぱい。澄んだ空気をめいっぱい吸って、走り回って、虫を探して、川で遊んで。大人にとっても子どもにとっても、キャンプというのは日常の喧騒を忘れ、自由を感じるひとときですよね。

もちろん、ただただ感性の赴くまま自由に遊ぶのもいい。でも、せっかくならこの空間を活用して、「子どもの感性や想像力をもっと刺激してあげられたら……」なんて思うことはありませんか?

今回は、子どもが自然遊びを通して森の豊かさに触れ、知ることを「森育」と定義し、キャンプで実践できる自然遊びをご紹介します!

■ 「キャンプ×森育」を教えてくれる人

『外あそびtete』主宰 東麻吏さん・栗田朋恵さん

編集者の東麻吏さんと、登山ガイドの栗田朋恵さんからなるユニット。秋から春は鎌倉で「おやこ山えんそく」、公園での「外遊び“かんさつ”ワークショップ」、夏の長野・白馬では「おやこ山えんそく 白馬スペシャル」など、幼児と親のためのハイキング&自然遊びワークショップを開催している。

『外あそびtete』

Website https://tekutekuyama.com/tete/

Facebook https://www.facebook.com/sotoasobitete

■キャンプで取り入れられる「自然遊び」

こんにちは。『外あそびtete』 です。自然遊びは、親と子双方の目線で得られる効果があります。

たとえば子ども目線なら、

・創造性を発揮する機会が作れる

・おもちゃがなくても楽しめる

親目線では、

・自然の中のものを利用するので、特別なもの(既製品のおもちゃなど)を用意しなくていい

・子どもの創造性(想像性)を伸ばす機会を作れる

効果ではないかもしれませんが、こういった利点があります。

そこで、まずはキャンプ中にできるかんたんな自然遊びを2つご紹介します!

自然遊びその1「葉っぱジャンケン」

「葉っぱジャンケン」はいろいろなやり方がありますが、今回は自然教育ワークショップで教えてもらった方法をご紹介します。

▶用意するもの

拾ってきた葉っぱ

▶おすすめの場所

いろんな種類の木や草がある場所

▶葉っぱジャンケンの遊び方

1) 大きさ、色、穴の開き方が違う葉っぱを5枚拾ってくる

2) どちらかがお題を出す。例えば「大きい葉っぱ」と言ったら、手持ちの葉っぱの中で一番大きな葉っぱを探して選ぶ

(まだ相手には葉っぱを見せない)

3)「葉ーっぱジャンケン、ジャンケンぽん!」で、お互いの選んだ葉っぱを出して勝負!

お題に合った葉っぱを出した方が勝ち。勝った方が負けた方の葉っぱをもらう

4)お題を出していない方が別のお題を設定して、再び葉っぱジャンケンをする

5)葉っぱを多く集めた方が勝ち

3人でジャンケンしてもOK。たくさんいる時は、2人組を作って対戦相手を変えていっても楽しいですよ。

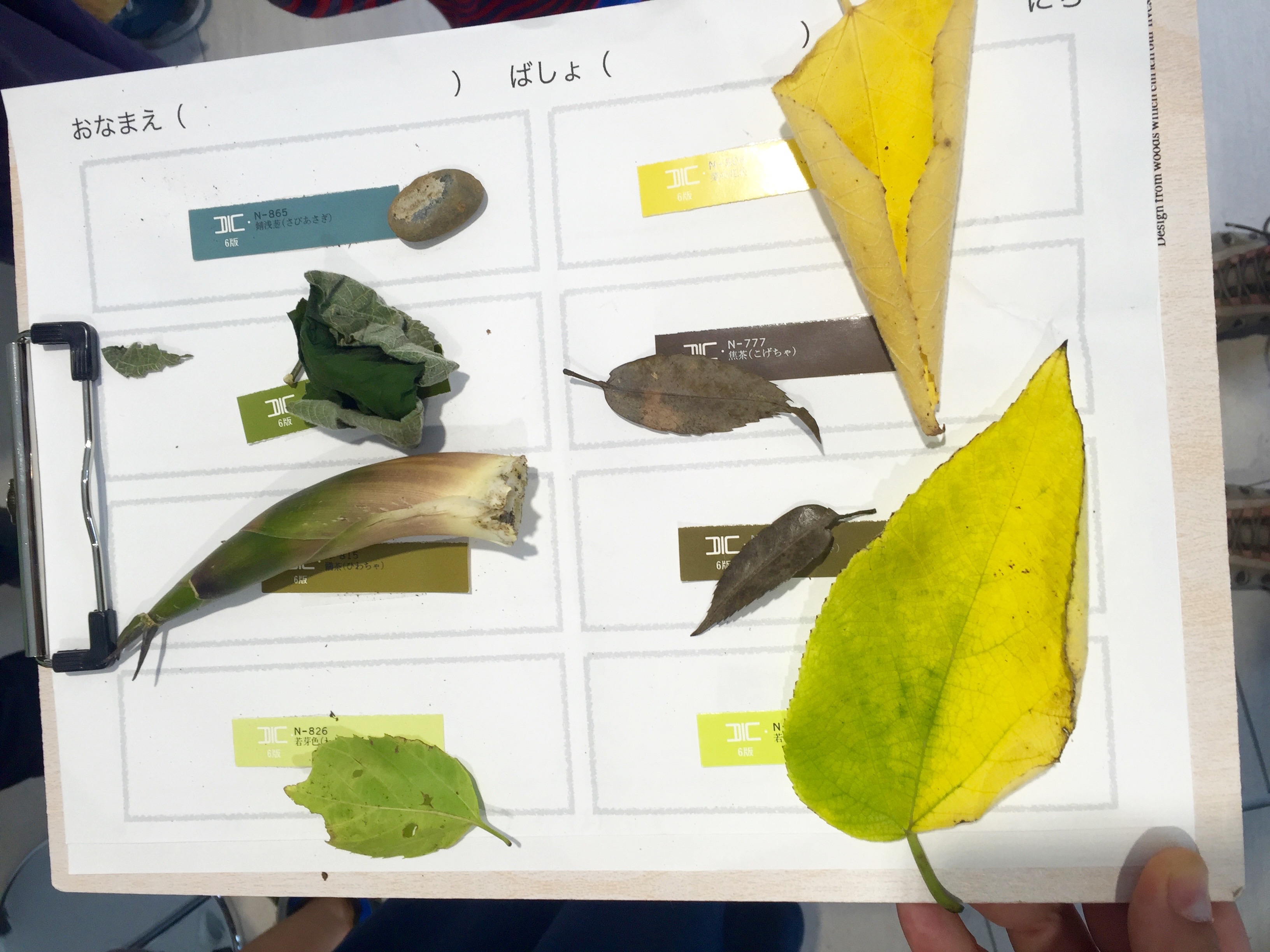

自然遊びその2「森の色あわせ」

ひとくちに“緑”といっても、自然界にはたくさんの“緑”が存在しています。森の色あわせは、自然の中に「色ってこんなにたくさんあるんだ」という気付きを得ながら、ちょっとした違いを見つけていく“視点”も育める遊びです。

▶用意するもの

・折り紙

(50色や100色など、微妙な色の違いのある折り紙を選ぶのがポイント。シェアリングネイチャー協会でも「森の色あわせカード」が販売されています)

・画用紙

・セロハンテープ

▶おすすめの場所

いろんな種類の木や草がある場所

▶森の色あわせの遊び方

1)どんな色が見つけられそうか、折り紙から色を選ぶ

2)選んだ色の折り紙を切り取り、画用紙などに貼りつける

3)色を見つけたら、折り紙と見比べる

見つけた色を集めてシートを作り、日付け、天気、見つけた場所などを記入しておくのもおすすめです。同じ場所でも季節が変われば色も変わるので、変化の違いを観察することもできますよ。

■子どもの「なぜ?」こそが、好奇心と知的探究心のタネになる

自然遊びをやっているときに大切にしたいこと、それは子どもも大人も「どうしてなんだろう?」という視点をもつことです。

葉っぱジャンケンなら、「どうしてこんなに葉っぱの形や大きさが違うんだろうね?」と親子で考えてみる。森の色あわせなら、「緑の色でもちょっとずつ違うんだね」、「葉っぱはどうして茶色になるんだろう?」など、大人は当たり前だと思っていることも子どもにととっては不思議だらけです。

この「なぜ?」こそが、子どもの好奇心と知的探究心のタネになります。でも、子どもの「どうして?」に正しいことで返さなくても大丈夫。想像性に寄り添うことが大事なので、「そんなふうに思ったんだね」と寄り添ってあげてください。

当たり前のことにギモンをもつこと、これがゆくゆくは学習意欲にもつながっていくのではないかと考えています。

■「葉っぱジャンケン」と「森の色あわせ」で注意したいこと

2つの自然遊びをご紹介しましたが、ひとつ気を付けてほしいことがあります。それは、植物は無理やりむしり取らず、落ちているものを使用するということです。

「どうしてむしり取ってはいけないのか?」こういった点も、きちんと子どもに説明をしながら行えるといいですよね。

植物は、生きていること。むしり取ってしまうことで、命を奪ってしまうこともあるということ。小さい子どもには「お花さんも痛いよ〜」って言っているよ、と伝えるのもいいと思います。

年齢によりますが、2〜3歳の子は感触を知りたくて、むしり取ってしまう場合があります。そのときは責めず「今度はやらないようにしようね」、「草や花にも優しくしようね」などと伝えてもらいたいなと思います。

一方、4〜5歳くらいになると、わざとむしり取ってしまう子もいます。この時期は「どれだけ悪いことができるか」を試している時期。これはこれで成長の証なのです。

その場合は、植物にも命があること(子どももわかってはいるんですけどね)を伝えると同時に、「ルール」としてやってはいけないことがあるよ、というのも伝えていけるといいと思います。

■既製品のおもちゃには見出せない、子どもの創造性を引き出せる

既製品のおもちゃは、「目的」をもって作られています。出されている問題を解くのと同じように、無意識にその「目的」を全うしようとしてしまいます。

自然遊びにはルールはありますが、新たにルールを作ってもいいですし、「こうするともっと楽しいのでは?」とみんなで考えることもできます。道具を使うこともありますが、それ自体が遊びの目的を持っている「おもちゃ」ではありません。普段使っているものが遊び道具になるので、子どもの創造性を邪魔しないのです。

自分で遊び(または新たな遊び方)を見つけて、それを楽しむことができるのは、「自ら課題を見つけて、それに対応していく」生きる力を身につけていくことの礎になると思っています。

子どもがおもちゃを本来の用途ではない方法で遊ぶときは、創造性を発揮しているシーンでもあるので、ぜひ見守ってください。滑り台を逆さから歩くなんて子どもらしい遊び方ですが、遊具のある公園の「ルール」としては、間違っていると教えなくてはいけないですよね。他の子も使いますし…。

子どもはもともと創造性(想像性)を持っているもの。上記のような自然遊びをしなくても、その辺の枝や石で遊びを作ってしまいます。でも、幼児期からおもちゃばかりを与えられてしまうと、その創造性を使う機会を奪いかねないと思っています。

でも、大人が「こういうことできるよ、一緒に遊ぼうか」と葉っぱジャンケンのようなことをすると、真似してやってくれます。大人もともに遊ぶことが大事ですね!

■身近な公園でも応用できる

キャンプ場はじめ、自然豊かなところでないと自然遊びはできないと思っている方が多いようですが、実は身近な公園(遊具のない公園や広場)でも自然遊びはたくさんできるんです!

ポイントは、大人自身も楽しむこと。大人が楽しそうにやっていると「なんだかおもしろそうなことやってるな」と子どもが感じて遊び出します。公園でもスマホを置いて、上記で紹介した遊びを大人が積極的にやってみてください。

自然遊びを通じて「当たり前のことを、不思議がること」を、大人も楽しむ。それが、新たな視点を得るクセづけになり、毎日の生活や仕事に還元されることも。

自然遊びって、大人がやっても案外楽しいものですよ。

今回、キャンプ場で取り入れられる自然遊びを教えてくれた『外あそびtete』では、親子で楽しい&学べる自然遊びワークショップを定期的に開催しています。

最新のイベント情報はFacebookにて。メールで開催案内を受け取りたい方は「開催案内希望」と明記してsotoasobi.tete@gmail.comへご連絡を!

文/東麻吏、山畑理絵(一部)

写真/外あそびtete、山畑理絵(一部)